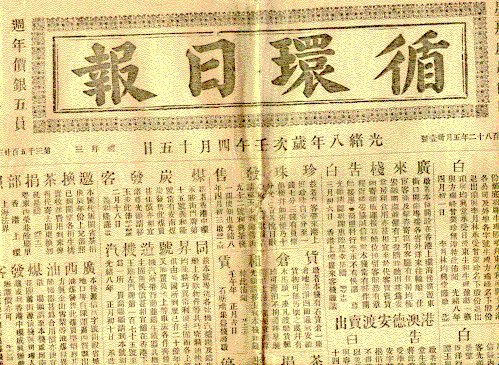

19C Hong Kong Chinese Newspaper "Hsun Huan JihPao" (Published on April. 15, 1882)

19世紀香港《循環日報》- 15/4/1882 出版

"Hsun Huan JihPao" (1874-1963) is the first Chinese Newspaper in Hong Kong Owned by Chinese It was first published by a Hong Kong Chinese called "Wang Tao" on February 4, 1874. It closed down in 1963.

循環日報 (Hsun Huan JihPao) (1874-1963)

《循環日報》是王韜於 1874 年 2 月 4 日創刊,由王韜自己擔任主筆,是中國第一家由中國人獨立經辦成功的中文報紙。《循環日報》創刊時,香港其他中文報紙都是隔日出報,王韜堅持按日出報,名實相符。《循環日報》每天有由王韜執筆的政治評論專欄〈論說〉,他撰寫的這些論說主張變法自強,立論精闢獨到,開創政論風氣,在國內外產生了很大的影響。其他內容包括〈選錄京報〉、〈羊城新聞〉、〈中外新聞〉及〈香港憲示〉等新聞篇幅。創刊後五年,曾經提前於早一日的晚上出版,開晚報風氣之先。此報於 1963 年停刊。

《循環日報》的問世,無疑打破了過去報紙的傳統與作風,它揭開了“文人論政”的政論報紙的序幕。它將西方傳教士旨在改變中國人對外態度的傳播媒介--報紙,轉而成為中國人自己論政的講壇(所謂“以子之矛,攻子之盾”)。該報在積極介紹西方新知識、新制度及經常轉錄西方、西報的言論的同時,在必要時也給予無情的駁斥,並揭穿了西方來華傳教士的偽善面孔。它勸告其國人在這非常時刻,不可輕信傳教士的所謂放棄武器的理論,而應該時時提高警惕,加強軍備與海防。不僅如此,對於西人西報任何侵害中國主權的言論,該報也決不保持沈默。與此同時,主張駐外使臣搜集外國報紙的言論,並將之譯為華文寄呈總理衙門,從而使朝廷洞悉外情,而達到“通外情於內”之目的。

===========================================================================================================

香港開埠初期的報業市場

香港開埠至1881年,人口由二千人增至160,402,當中中國人口佔了150,690人,外籍人口只有9,712人。香港的英文報紙數量更是驚人,最早由英人出版並刊登廣告的英文半月刊為1841年創刊的《香港公報》(Hong Kong Gazette),翌年,與《中國之友》(Friend of China)合併,更名《中國之友與香港公報》。而香港早年最具影響力的英文報刊是1845年創刊的《德臣西報》(China Mail)及1857年出版的第一家英文日報《香港孖剌沙西報》以及1881年出版的Hong Kong Telegraph(士蔑西報)。隨辦隨停的英文小報,更多達十四種。以人口比例計算,情況比起今天更為驚人。平均每三千多外籍人士便有一份英文報章,要是把十四種英文小報算進去,比例更高。中文報章的比例也很高,在150,690人口中,撇除了漁民、農村的文盲人口,只有104,463,可以閱讀報章的實際人口,遠比這個數字為低,大約為五、六萬之數,是比較實際的。這樣下來,每二萬名中國人,也擁有一份中文報章。主要的香港的中文大報有三份,即1858年出版的《香港中外新報》(初名《香港船頭貨價紙》)、1872年出版的《華字日報》(Chinese Mail)及1874年出版的《循環日報》(Hsun Huan JihPao)。

此外,香港報章的市場和讀者,有相當一部份來自中國,以廣州及華南地區為主,讀者群也包括了內地的中國商人、英國商人、中國官員及知識份子。 例如1874年創辦的中文《循環日報》,它的發行網也印証了這個說法:《循環日報》的發行網包括:粵東省城故衣街恆和寶號、沙面瑞記洋行、東莞城勝聚寶號、廈門怡記洋行。其他地區還有上海、鎮江、漢口、澳門、日本、西貢、星加坡、舊金山等地。《循環日報》的言論,普遍受到中國官員的注意。上海的《申報》,還經常引述《循環日報》的新聞和評論。在香港出版的英文《中國叢報》Chinese Repository的發行數量,也可以看到同樣的趨勢。《中國叢報》月銷五百冊,當中有二百冊是發往中國,另外有154冊銷往美國。到了二十世紀三、四十年代,這種情況還是持續。

這時期的香港的中文報都仿效西報的版面安排,後來的中文報都以《香港中外新報》為模式,其版面編排為:第一版全版為貨價起落的商業訊息;第二版是中外新聞(其順序是《京報》、“本港新聞”、“外報新聞”以及轉載自上海等其他各地報紙的新聞等);第三版續登載第二版未刊完的新聞,餘者為船期與廣告等;第四版全版為廣告。不過,在內容及言論立場方面,三大中文報都各有其特色,清楚地反映了如下的不同編輯方針和立場。三大中文報簡介如下:-

1) 《華字日報》(Chinese Mail)是1872 年 4 月 17 日創刊的一份香港老牌報紙,其前身為1871年以《德臣西報》(The China Mail)中文專頁形式出現的《中外新聞七日報》,由《德臣西報》副主筆陳靄庭所辦。在依附西人出版的一年中,其內容包括貨價行情、新聞、航運消息、告白、公司股份行情等。到了獨立出版的時候,更強調了辦報之目的,在「移風易俗,持清議」。此報一直經營到 1941 年香港淪陷前夕停刊,到 1946 年 4 月及 6 月兩度復刊,但由於財政困難,同年 7 月 1 日又告停刊,自此未再出版。

與《香港船頭貨價紙》相比較,陳藹廷主持的《中外新聞七日報》在言論上就顯得較富有中國人的意識。該報當時雖然只是《德臣報》的中文專版,但編者從一開始就清楚表明要沿著中國人的意向辦報。與此同時,陳氏也提出他對報紙的看法,強調新聞應該是“至新至真”的概念,對後來的中文報紙有著一定的影響。不過,該報畢竟不是中國人出資自辦的報紙,因此,儘管該報的言論並不像《香港船頭貨價紙》那樣替英殖民當局說話,而是儘量為香港華民的利益著想,但始終只是停留在民生問題及對港民進行啟蒙教育等層次的問題上,而未對國家社會正面提出較強烈的主張,其編輯方針可以說是十分穩重的。

2) 《循環日報》(Hsun Huan JihPao)是王韜於 1874 年 2 月 4 日創刊,由王韜自己擔任主筆,是中國第一家由中國人獨立經辦成功的中文報紙。《循環日報》創刊時,香港其他中文報紙都是隔日出報,王韜堅持按日出報,名實相符。《循環日報》每天有由王韜執筆的政治評論專欄〈論說〉,他撰寫的這些論說主張變法自強,立論精闢獨到,開創政論風氣,在國內外產生了很大的影響。其他內容包括〈選錄京報〉、〈羊城新聞〉、〈中外新聞〉及〈香港憲示〉等新聞篇幅。創刊後五年,曾經提前於早一日的晚上出版,開晚報風氣之先。此報於 1963 年停刊。

《循環日報》的問世,無疑打破了過去報紙的傳統與作風,它揭開了“文人論政”的政論報紙的序幕。它將西方傳教士旨在改變中國人對外態度的傳播媒介--報紙,轉而成為中國人自己論政的講壇(所謂“以子之矛,攻子之盾”)。該報在積極介紹西方新知識、新制度及經常轉錄西方、西報的言論的同時,在必要時也給予無情的駁斥,並揭穿了西方來華傳教士的偽善面孔。它勸告其國人在這非常時刻,不可輕信傳教士的所謂放棄武器的理論,而應該時時提高警惕,加強軍備與海防。不僅如此,對於西人西報任何侵害中國主權的言論,該報也決不保持沈默。與此同時,主張駐外使臣搜集外國報紙的言論,並將之譯為華文寄呈總理衙門,從而使朝廷洞悉外情,而達到“通外情於內”之目的。

3) 《香港中外新報》前身是香港英文《香港孖剌沙西報》(Daily Press) 於1857年的11月3日增出的中文晚刊《香港船頭貨價紙》,為香港第一份中文報紙。1873年才改稱《香港中外新報》。《香港船頭貨價紙》可以說是當時香港繁忙商業社會(以“船”和“貨價”為中心與象徵)的產物,也可以說是鴉片戰爭後西方勢力打入古老封建王朝的中國,香港淪為英國殖民地的副產品。隨著中西貿易的繁盛及中國商人階層(特別是與洋人貿易的買辦階層)的形成,社會上便出現了對商業訊息的迫切需求。《香港船頭貨價紙》先是每週三次出版,後是每日出版“行情紙”,並於1873年更以“日刊”形態出版。這個過程充分地反映了“商業訊息”是促使中文報業早日從週三次刊進入日刊階段的主要原動力。《香港孖剌沙西報》主持人“孖剌沙”之所以創辦英文報及試辦中文版《香港船頭貨價紙》,基本上從經濟利益角度著眼。因為他意識到一個以“船”和商業為中心的港口城市,人們(包括日漸增加的華籍商人)對商業訊息的需求將與日俱增。《香港船頭貨價紙》及其易名後的《香港中外新報》能夠生存與發展,反映了當時辦中文報已經不是宗教月刊時期的純粹“慈善事業”,而是有利可圖或有此潛能的行業。正是在上述“孖剌沙”的編輯方針引導下,《香港船頭貨價紙》從一開始便具有十分濃厚的商業報紙的色彩與特徵。它除了重視商業訊息之外,也十分重視廣告和讀者的購閱。儘管《香港船頭貨價紙》創刊背景與旨在傳教或宣揚西方文明優越性的宗教月刊(如《察世俗每月統記傳》、《東西洋考每月統記傳》)等不同,作為《香港孖剌沙西報》附屬的中文報,畢竟是英國人所辦,加以報紙內容主要取材自西報(特別是《香港孖剌沙西報》),因此,它無法擺脫《香港孖剌沙西報》的影響。特別是在香港殖民地問題,英法出兵等真接影響英國利益的問題上,它完全站在英國人一邊,在一定的程度上扮演著英殖民當局的“官報”的角度。不過,在對待其他歐洲國家的問題上,該報在相對上就享有一定的言論自由,得以提出異議或批評。在中國國內的問題上,該報除了在關係到英國利害的問題時,對清廷政府極盡譏諷抨擊之能事之外,有時也對當局提出善意的批評,多少流露出中國人編者要求中國改革的願望。

Click Here to See Other Old Prints

Click Here to Go Back to Homepage

.....